こんにちは。姫路市在住の新米夫婦のなつです。(*^-^*)

旦那さんと京都御朱印巡りで「建仁寺(けんにんじ)」に参拝してきました!

南禅寺で群虎図の御朱印帳が売り切れていたので、建仁寺の御朱印帳はあるかな?と少し不安でしたが、無事購入できました!!

この記事では、「雲龍図」と「風神雷神図屛風」が描かれた御朱印帳・御朱印、境内の様子を紹介していきます。

建仁寺(京都)

京都最古の禅寺である建仁寺

臨済創建仁寺派の大本山

開山は栄西禅師。開基は源頼家

鎌倉時代の建仁2年(1202)の開創で、寺名は当時の年号から名づけられています

山号が東山(とうざん)諸堂は中国の百丈山を模して建立されました

創建当時は天台・密教・禅の三宗兼学でしたが第十一世蘭渓道隆の時から純粋な臨済禅の道場となりました

800年の時を経て、今も禅の道場として広く人々の心のよりどころとなっています

引用元:建仁寺パンフレット

建仁寺は見どころが盛りだくさん!代表が以下の5つです。

- 〇△□乃庭

- 襖絵 海北友松筆 「雲龍図」

- 潮音庭(ちょうおんてい)

- 風神雷神図屛風

- 法堂(はっとう)「双龍図」

京都に何回も訪れていますが一回も建仁寺に来たことがありませんでした

祇園方面のバス停から少し歩くと建仁寺の勅使門が見えてきました

【重要文化財】勅使門

すごく立派な石柱と一緒に【重要文化財】ともなっている勅使門(ちょくしもん)がありました

建仁寺の勅使門は、柱や扉に乱戦の矢の跡があることから「矢の根門」または「矢立門」と呼ばれているそうです

私は後でこの情報を知り悔しい思いをしました。次行くときは絶対見ようと思います

宗務本院

法堂に行く人が目につき人に付いて行きたくなりますが・・・

入り口は宗務本院と書かれたコチラからです

靴を脱いでなかに入っていきます

順路に従っていくと最初は「〇△□乃庭」にたどり着きます

〇△□乃庭の読み方は、「まるさんかくしかくのにわ」です

〇△□乃庭

単純な三つの図形は宇宙の根源的形態を示し、

禅宗の四大思考(地水火風)を、地(□)水(〇)火(△)で象徴したものと言われる

ぐぬ・・・深すぎる

はじめ見たとき「おお?おお・・・」となりましたどうゆう楽しみ方をすればいいのかわからず

近くにある椅子に座って見てみました

こんな庭があったら確かにまったりのんびりできそうな気がします

襖絵 雲龍図(海北友松筆)

「これが!!御朱印帳の表紙になっているやつだ!」とテンション上がりました

私、龍がすごく好きで・・・(*´▽`*)

一冊目の御朱印帳も福井県にある「毛谷黒龍神社」の龍が描かれたものなんです

見れて本当に良かったです

法堂に行く前にスリッパを履き替えます

法堂(はっとう)「双龍図」

建仁寺の法堂について説明があったので載せておきます

・明治二年(1765)の建立

・この報法堂は、仏殿兼用の拈華堂(ねんげどう)

・正面須弥壇(しゅみだん)には本尊釈迦如来座像と脇侍 迦葉(かしょう)・阿難(あなん)尊者が祀られています

・天井には平成14年(2002)創建800年を記念して「小泉淳作画伯」筆の双龍が描かれました

双龍図(小泉淳作)

双龍図についての説明があったので覚えておきたいことだけ書き起こしておきます

この天井画「双龍図」は平成14年、建仁寺開創800年を記念して、日本画家小泉淳作さんによって描かれたものである

・大きさは縦11.4m、横15.7m(畳108枚分)

・紙は麻紙、墨は最上級の程君房(ていくんぼう)を使用

・北海道の廃校になった小学校体育館で約2年かけて完成

龍は仏法を守護する存在として禅宗寺院の報道の天井にしばしば描かれてきた。

また、「水を司る神」ともいわれ、僧に仏法の雨を降らせるとともに、建物を火災から護るという意味が込められている。

通常の雲龍図は大宇宙を表す円相の中に龍が一匹だけ描かれることが多いが、

この双龍図は阿吽の龍が天井一杯に絡み合う躍動的な構図が用いられている。

そして二匹の龍が共に協力して仏法を守る姿が描かれている

法堂の中でじっくり素敵な双龍図を見ることができるなんて感謝

建仁寺の「双龍図」は撮影可能でじっくり撮影することが出来ます

この双龍図を携帯の待ち受けにするといいことが起こるということも良く聞きます

【重要文化財】方丈と大雄苑

方丈

(読み方は「ほうじょう」です)

慶長4年(1599)恵瓊が安芸の安国寺から移建したもので、

銅板枛の屋根は、開山栄西禅師800年大遠諱を期に建立時の枛葺に戻されました

本尊は東福門院寄贈の十一面観音菩薩像

引用元:建仁寺パンフレット

十一面観音菩薩像はどんな菩薩様なんだろうと思って調べました

ウィキ先生によると

10種類の現世での利益(十種勝利)と4種類の来世での果報(四種功徳)をもたらすと言われるそうです

十種勝利

・離諸疾病(病気にかからない)

・一切如來攝受(一切の如来に受け入れられる)

・任運獲得金銀財寶諸穀麥等(金銀財宝や食物などに不自由しない)

・一切怨敵不能沮壞(一切の怨敵から害を受けない)

・國王王子在於王宮先言慰問(国王や王子が王宮で慰労してくれる)

・不被毒藥蠱毒。寒熱等病皆不著身(毒薬や虫の毒に当たらず、悪寒や発熱等の病状がひどく出ない。)

・一切刀杖所不能害(一切の凶器によって害を受けない)

・水不能溺(溺死しない)

・火不能燒(焼死しない)

・不非命中夭(不慮の事故で死なない)

四種功德

・臨命終時得見如來(臨終の際に如来とまみえる)

・不生於惡趣(悪趣、すなわち地獄・餓鬼・畜生に生まれ変わらない)

・不非命終(早死にしない)

・從此世界得生極樂國土(今生のあとに極楽浄土に生まれ変わる)

引用元:Wikipedia 十一面観音

すごいご利益がいっぱい!あやかれるようお祈りしないと

参拝するときの風景はこんな感じでした

「竹林七賢図」が描かれた襖絵や掛け軸もあり豪華!

またこの方丈の向かいには大雄苑(読み方は、だいおうえん)があります

大雄苑(だいおうえん)

白砂に緑苔と巨岩を配した「大雄苑」苑と称される枯山水の前庭は、大らかな味わいがあります

ずっとここにいれるくらい落ち着きます

茶室の方に向かっていきます!スリッパを履き替えて外に出ました

茶席「東陽坊」と清涼軒があります

私にはまだ早かったのか特別良さが分からず・・・

途中のもみじがきれいでした、もみじ見ながらお茶会してたのかな?なんて思ったり

方丈の裏には納骨堂がありました

小書院

建仁寺は襖絵が本当に素敵なものばかりで見ていて飽きない!

このふすまの向かいには潮音庭(ちょうおんてい)がありもみじが紅葉していました

あたたかい日が差していて幻想的でした

潮音庭(ちょうおんてい)

冬に近いくらいに行ったのですがまだ紅葉していて美しかったです

廊下の中央は人が多くて写真を撮るのが大変です

そこから風神雷神図屛風が見ることができるのかな?とみてみましたが少し遠いので一緒の画角に収めるのは出来ませんでした

【国宝】風神雷神図屛風

風神雷神図屛風の読み方は、ふうじんらいじんずびょうぶ

左が雷神、右が風神です

初めてみた!!!興奮(*^-^*) 全面に金箔が施されているそうです

建仁寺の御朱印帳・御朱印

御朱印帳

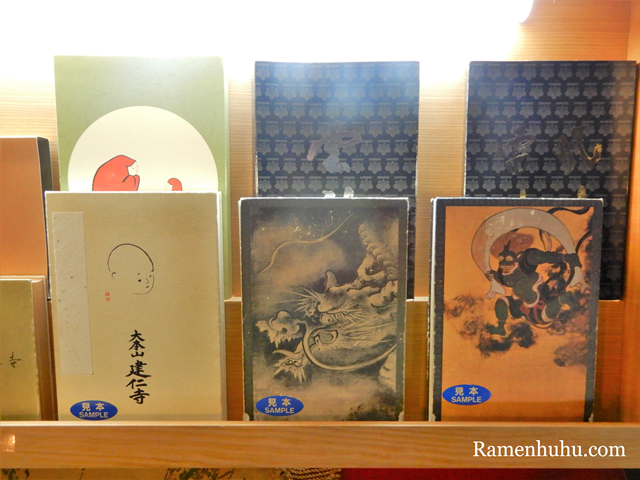

(左から順)こぼんさん朱印帖、風神雷神朱印帖、雲龍朱印帖がありました

初穂料はそれぞれ1400円で御朱印は別料金で300円です

私は風神雷神朱印帖、雲龍朱印帖の二種類をいただきました

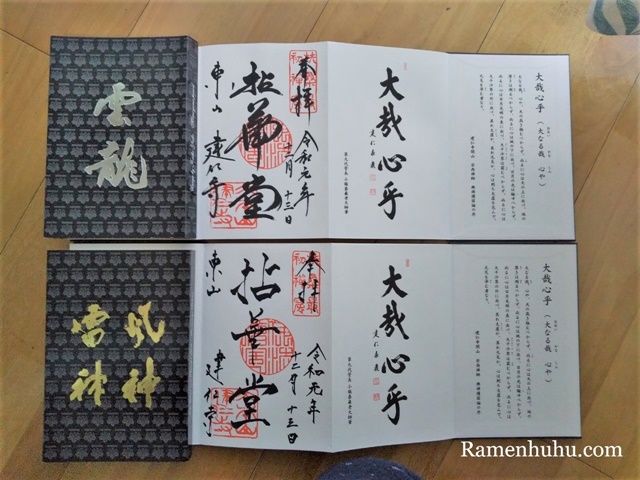

御朱印帳に箱のケースがついていて表面の文字と内側の色が違います!

「雲龍図」の方は銀、「風神雷神図屛風」の方は金色になっています

長く使うとくたびれるので出先にはもっていかないようにしています

建仁寺には横開きの仕様の御朱印帳がありました

最近、書置きで大きめの御朱印というか・・・もはや絵!みたいな

御朱印をいただくこともあったので横開きの御朱印帳ありかもしれません!

いただいた御朱印帳の話に戻りますが・・・広げるとこんな感じになっています!

京都のかっこいい御朱印帳にランクインするくらいなのでやっぱりかっこいいです

個数制限があり一人につき同種類3つまででした

メルカリ見ると出品されてたりするので転売対策かな?

御朱印帳や御朱印は基本自分が行った神社・お寺との縁を結ぶものなんですよね!

多く買って転売する人も買う人の気持ちが分かりません

御朱印

二つ購入したので見てみると御朱印を書いてくださった方が違うのか書体が違いました

両方味わえてハッピー(*´▽`*)どっちも素敵

御朱印帳を購入したときに「御朱印はどうされますか?」と聞かれました

「お願いします」だと予め書いてくださっている御朱印帳がいただけて

御朱印帳だけという方はそのままいただけます

日にちも入っていて書いてあるのが分かります印刷じゃなかったです!!

参拝者も多く対応が大変なため準備してくださっているなんてありがたいなと感じました

アクセス

| 住所/電話番号 | 〒605-0811 京都府京都市東山区小松町584 / 075-561-0190 |

| 拝観時間 | 午前10時~午後5時 |

| 公式HP、SNS | 建仁寺公式HPはこちらから |

| 交通アクセス | <電車でお越しの方>

・ 京阪電車「祇園四条駅」より 徒歩 7分 <バスでお越しの方> ・JR京都駅より 市バス 206系統・100系統 <車でお越しの方> |

まとめ

双龍図や風神雷神図屛風があることで有名な京都最古の禅寺、建仁寺に参拝してきました

京都に何回も訪れているのに一回も行ったことがなかったのですごく新鮮でした

双龍図、風神雷神図屛風が描かれたかっこいい御朱印帳を手にすることができて最高に幸せです♡

参拝させていただきありがとうございました

おまけ

外に歩いていくと・・・三門[望闕楼(ぼうけつろう)]と呼ばれる門があります

紹介の順番上どこに入れたらいいかわからず・・・ですが紹介したいのでここで・・・

法堂よりもっと進んだ先に素敵な門がありました

楼上には釈迦如来、迦葉、阿難両尊者と十六羅漢が祀られています

建物内にもたくさん見どころありますが外もあるのでお時間許す限り歩いてみるのもいいかもしれません